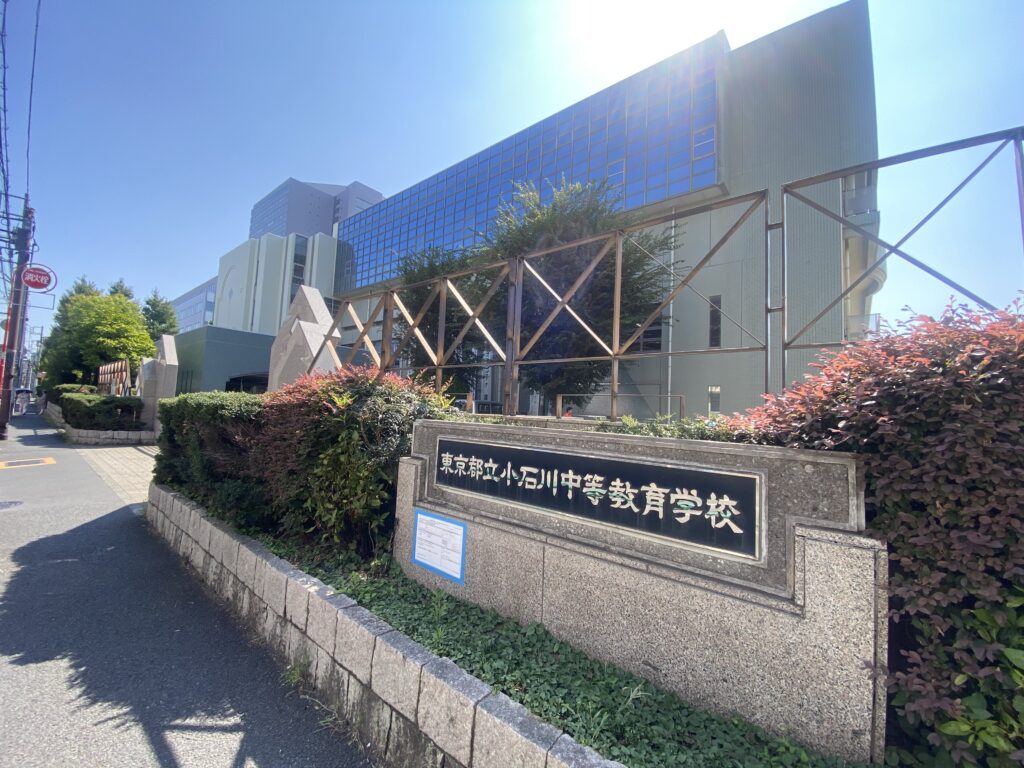

【学校紹介】都立小石川中等教育学校 前半 インタビュー

学校紹介:インタビューNo.148

東京都立小石川中等教育学校

文京区本駒込2-29-29

『「立志」、「開拓」、「創作」』

共学校

統括校長 小林 正基先生

👇👇👇インタビュースタート👇👇👇

✐✎✐✎まずは✐✎✐✎

Q1:1918年(大正7年)創立の府中五中、小石川高等学校を前身とし、2006年(平成18年)に中等教育学校として新たに開校され、今年で20年目を迎えます。現在、各学年は何クラスあり、何名が在籍していますか。

A1: 1学年4クラスです。生徒数は約960名です。

Q2: 現在の男女比を教えてください。

A2: だいたい同じくらいです。

Q3: 『小石川教養主義』『理数教育』『国際理解教育』を教育の柱に掲げていますが、具体的にはどのような取り組みを行っていますか。

A3:小石川中等教育学校では、「小石川教養主義」「理数教育」「国際理解教育」を教育の三本柱としています。

「小石川教養主義」とは、浅く狭くではなく、深く・広く学ぶという本校の教育活動の基本的な考え方です。全科目履修のカリキュラム等に代表されます。5年生まで科目選択はなく、すべての教科をバランスよく深めて学びます。理科では物理・化学・生物・地学をすべて履修し、社会科も同様に幅広く学習することで、中高一貫校ならではの強みを生かした教育を実現しています。

「理数教育」はその中でも「本物を深く学ぶ」ことを重視しています。SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の指定を受け、充実した実験設備を整えています。例えば、生物では顕微鏡を一人一台用意し、実験を最初から最後まで自分で行うことができます。化学では班ごとに試験管セットを揃え、生徒が自分たちで管理することで、責任感も育まれています。授業では毎時間のように実験を行い、仮説と結果の違いを考察するなど、思考力と判断力を鍛える教育を行っています。目的は理系人材の育成に特化したものではなく、理数的な思考力を持った生徒を育てることにあります。

国際理解教育は、「広く学ぶ」の代表例です。世界に目を向け、多様な文化を学ぶ機会を提供しています。中学3年生の夏には学年全員でオーストラリアに2週間ホームステイし、現地校に通いながら英語や理科の授業を受け、生活全体を英語で過ごします。さらに高校2年生の冬にはシンガポールを訪れ、現地の学校で自らの研究を英語で発表します。これらの経験に向けて早い段階から英語学習を積み重ねることで、生徒は具体的な目標を持ち、主体的に学習に取り組んでいます。

このように本校では、深く広い学びを通して、思考力・判断力を備え、国際的な視野を持つ生徒の育成を目指しています。

Q4:自転車で通学することはできますか。

A4:前期課程の生徒はできません。後期課程の生徒は可能(届出制)です。人数は多くありません。

Q5:どのエリアから通ってくる生徒が多いですか。

A5:地域的には文京区・板橋区・北区が多いです。このベスト3はそれぞれ70名以上います。通学時間が30~60分の生徒が約55%、60分以上の生徒も約13%(7人に1人程度)います。

✐✎✐✎文部科学省指定✐✎✐✎

Q6:文部科学省よりSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に指定をされていますが、どのような取り組みをしていますか。

A6:今年度が第Ⅳ期の4年目となり、これまで多くの取り組みを行ってきました。

SSHは、文部科学省から「小石川の理数教育をこのような計画で実施します」という申請を認めてもらい、その計画に基づいて指定を受ける制度です。学校の計画に対して「その取り組みを支援します。」という形で、経済的なバックアップも含めた支援をいただいています。

本校は開校した年からSSHに指定されています。 理数教育は理科好きの生徒だけが対象ではなく、学校全体で深い探究型の学びと連動させながら取り組んでいます。カリキュラム上で全員が高いレベルの理数教育を受ける一方で、さらに意欲のある生徒には、理科系部活動やコンクール・コンテストへの挑戦を支援しています。

具体的な成果としては、昨年度の「科学の甲子園」で全国優勝し、今年5月にはアメリカで開催された国際大会に日本代表チームとして参加・発表しました。また、物理研究会ロケット班は、モデルロケットを規定の高さまで打ち上げ、中の卵を割らずにパラシュートで着地させる競技で日本代表となり、フランス・アメリカ・ドイツとの国際大会に出場し、パリで実績を収めました。

さらに、SSHの予算を活用し、希望制で15名の生徒がワシントン大学(シアトル)に1週間滞在し、大学の研究室を見学したり、自分たちの研究を発表したりする研修も行いました。長野での地学フィールドワークなども希望者を募って実施し、生徒に幅広い学びの機会を提供しています。

👇是非こちらもご覧になってください👇

参考…理数教育(SSH) | 東京都立小石川中等教育学校 | 東京都立学校

Q7:SSHによる海外研修や国内研修が実施されていますが、どのような生徒がこれらのプログラムに参加しているのでしょうか。

A7:海外研修・国内研修ともに、希望生徒が参加します。募集をかけるとすぐに定員が埋まってしまうため、参加希望者が多い場合には抽選や選考を行います。似た内容のものが複数ある場合は、生徒自身が「こちらに参加するから、もう一方は諦めよう」と考えて選択するなどしています。

例えば今年の夏には、4・5年生を対象にロンドン大学のプログラムから「小石川から5名参加してよい」との連絡があり

、すぐに定員が埋まりました。その後、同じ学年対象でシアトルへの研修機会も得られたため、ロンドン参加者を除いて募集を行いました。

本校の研修プログラムはすべて学校が独自に企画・開発しており、業者に一任するような形はとっていません。外部に依頼する場合でも、必ず条件を指定し、教育方針に合う内容になるよう調整しています。

✐✎✐✎基礎知識・技能・学力✐✎✐✎

Q8: 御校の授業の特徴があれば、教えてください。

A8:45分7時間授業、土曜授業は行っていません。5年生までは共通履修で、全ての科目を深く学ぶようになっています。

授業の質については、中高一貫校であるため先取り学習を含めて進度はやや速いと思います。ただし「速い」といっても、国際理解教育や理数教育のように実験を多く取り入れたり、英語を4技能バランスよく学んだりする必要があります。特に3年生で全員がホームステイを経験するため、それに備えた深い学びを先取りしながら進めています。

先取り学習は体系的に構成されています。通常の中学・高校の「3年+3年」区切りの場合、中学3年の後半は総まとめとなり、高校の初めは学力調整に時間を割くため、約1年が「復習と地ならし」に使われがちです。本校では一貫校の利点を生かし、中学1年の段階から先取り学習等も行うことで時間を短縮し、知識の詰め込みではなく、対話型・主体的な学びを重視しているのが前期課程の特徴です。

Q9: 1年生から6年生まで、コース分けをしていますか。

A9:コース分け等はしていません。5年生までは全員が共通履修、6年生では進路等に応じて科目の選択をしています。

5年生までは共通のカリキュラムでクラス分けをしているため、文系・理系といった区別はしていません。また、5年から6年に進級する際もクラス替えは行いません。6年生では選択科目が増えるため、理数系を多く履修する生徒と文系科目を選ぶ生徒が混在します。

クラス替えをしない利点は、行事運営などの際に、5年生の関係性をそのまま引き継げる点です。1年間の準備期間をそのまま活かせます。カリキュラムの都合上はクラス替えをした方が編成しやすいケースはあるのですが、人間関係の重要性を重視し、本校は「広く深く学ぶ教養主義」の考えに基づき、あえて5・6年生ではクラス替えを行っていません。

Q10:少人数授業や習熟度別授業は行っていますか。行っている場合、どの教科で実施していますか。

A10:少人数習熟度授業を英語と数学で行っています。2クラス3展開です。

Q11: 探究学習である『小石川フィロソフィー』では、どのように行っていますか。

A11: 6年間を通じて授業が設定されています。

1年生は国語科の教員が担当し、文章を読む力や発表するスキルを身につけます。

2年生は数学科の教員を中心に、統計的なスキルを養います。

3年生では大学のゼミのように分野ごとに分かれ、個人の課題研究を進め、前期課程の段階で1つの研究をまとめます。

4年生では「理数探究基礎」や「情報」といった理数系科目、さらに「人間と社会」を通して探究に必要なスキルを広げていきます。

5・6年生になると本格的な課題研究に取り組みます。5年生では研究を、海外研修旅行先のシンガポールで交流校の生徒に英語で発表します。これは最終形ではなく、6年生の1学期までに研究を仕上げ、その成果を5年生に発表します。こうすることで、研究を始めたばかりの5年生が「1年後にはこのような形になる」とイメージできるようになります。さらに、2学期には論文としてまとめ、データベース化しています。

このように、6年間を通じて段階的に課題研究を行い、その過程で必要なスキルを着実に身につけていきます。

👇是非こちらもご覧になってください👇

参考…小石川フィロソフィー | 東京都立小石川中等教育学校 | 東京都立学校

Q12: 学習会の『サイエンスカフェ』とは、どのようなものですか。

A12:理数教育のプログラムの一つです。学分野で活躍しているグローバル人材と触れ合う自由参加型の講座で、放課後等に大学や企業、研究所などと連携して年間10回以上開催しています。また、科学分野で活躍する卒業生や在校生が自身の体験を発表し、またそれを聞く機会もあります。

開催にあたってはテーマを事前にお知らせし、興味のある生徒や保護者を募って行っています。理数版の「サイエンスカフェ」だけではなく、国際理解教育版の「グローバルカフェ」もあります。

最近のグローバルカフェでは、ロンドン大学で教授をされていた方や、製菓会社の方に来ていただきました。製菓会社の方からは、カカオ豆がどこで収穫され、どのように輸入されているかといったお話をうかがい、国際情勢を学ぶ機会になりました。また、国際的なチョコレートの位置づけについても知ることができました。

Q13: 春期・夏期・冬期講習はありますか。あれば何講座くらい準備されていますか。

A13:夏季講習は6年生対象のものだけで約40講座、全学年では約65講座を開講しています。

本校は夏休みが短く8月28日までです。講習を大量に行うのではなく、必要な内容を必要な分だけ実施する方針です。6年生については、受験に直結する学習に重点を置いています。履修科目によっては学習量が多いため、講習で早めに学習を終え、大学入試の問題演習を進められるようにしすることもあります。宿泊を伴うような講習は行っていません。

Q14: チューター制度はありますか。

A14: あります。東京都の自主学習支援制度に基づき、卒業生等がチューターとして平日の放課後に来てくれています。

Q15: 『行事週間』の芸能祭、体育祭、創作祭、後夜祭では、どのような事をしますか。

A15:

小石川の特徴は、約1週間で4つの大きな行事を一気に実施するところにあります。

体育祭…4団に分かれて競います。

芸能祭…ステージでの、部活動の発表、有志のバンド、歌、ダンス、パフォーマンスなど

創作展…他校の文化祭にあたります。1・2年生はクラス展示、3年生以上はクラス演劇をします。そのほかに部活動の発表や展示等もあります。

後夜祭…行事週間の締めくくりです。

【今年(2025年度)のスケジュール】

- 9月7日(日):準備

- 8日(月):体育祭(一般公開なし)

- 9日(火):予備日

- 10日(水)・11日(木):芸能祭(一般公開なし)

- 12日(金):創作展準備

- 13日(土)・14日(日):創作展 一般公開

- 15日(月・祝):後夜祭(一般公開なし)

本校の行事には、「とことんやる」「本物をやる」「主体的になる」「分散してゆるくやらない」という校風があります。これは「立志」「開拓」「創作」という理念の根底にある色だと思います。

また、体育祭に関しては、1学期には「予備体(予備体育大会)」という球技中心の行事があり、ここでの得点が体育祭に加算される仕組みです。

行事は、準備を5月末から始め、9月に一気に盛り上がるという流れが特徴です。終わると6年生は受験に集中しますが、それが可能なのは、生徒の力と長年の先輩・後輩のつながりによって培われてきた伝統があるからです。体育祭の直後に文化祭を行うのは、高校生にはなかなか難しいことだと思います。

後夜祭は、一般的な文化祭後に行うものと同様ですが、本校では文化祭を独立させていないため、行事週間の締めくくりとして実施されます。

Q16: 自習室はありますか。

A16:あります。大きな部屋ではありませんが、朝早く来て利用する生徒や、放課後に残って勉強する生徒もいます。朝は7時半から開いています。

Q17: 御校の中高一貫教育のメリットは何ですか。

A17:6年間を通して体系的に学べることです。これはどの中高一貫校にも共通していると思いますが、小石川としては、その中で特に理数教育や国際理解教育を深められる点が特徴です。深い学びを実現するには、先生方が生徒のことをよく理解していることが不可欠です。本校は1学年の生徒数が160名程度とさほど多くなく、6年間にわたり教員が継続的かつ組織的に指導できる点が大きな強みだと考えています。

また、中学と高校で先生が分かれていると授業の進め方が異なる場合がありますが、本校ではそのまま持ち上がっていくケースが多く、担任の先生も基本的には持ち上がり制です。

👇後半はコチラ👇

“【学校紹介】都立小石川中等教育学校 前半 インタビュー” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。