【学校紹介】都立日比谷高等学校 後半 インタビュー

学校紹介:インタビューNo.142

『芯が強い生徒たち』

東京都立日比谷高等学校

『学問の本質に触れる楽しさ』と『知の創造』

共学校

✐✎✐✎基礎知識・技能・学力 ✐✎✐✎

Q12: 御校の授業の特徴があれば、教えてください。

A12:特別な授業を行っているわけではありませんが、「やるべきことを確実にやらせる」ことを重視しています。そのため、教科書の基礎的・基本的な内容を、しっかりと習得・定着させることに力を入れています。

「教科書の基礎的・基本的内容」とは、太字部分はもちろん、脚注なども含めてすべてを対象としています。その理解度を確認するために、小テストを頻繁に実施しています。

また、たとえば漢字については、副教材で年間通して試験範囲を定め、定期的に小テストを行っています。生徒はそれに向けて、自分で計画的に学習を進めていきます。同様に、古語や英単語、英文の暗唱なども自主学習の形で取り入れ、小テストで習得度を確認しています。

数学では、各単元が終わるごとに単元テストを行い、基本的な公式が理解できているかを確認します。さらに、学習内容の定着と復習を目的として、「100題テスト」を年に数回実施しています。これは、過去に学習した内容がしっかりと定着しているかを確認するためのものです。反復学習が重要な教科では、このような取り組みを通じて、確実な習得を目指しています。

そのため、1年生の段階から「1日3時間以上の自学自習が必要だ」と伝えています。生徒たちは学校の自習室、自宅、電車の中など、それぞれの生活スタイルに合わせて学習に取り組んでいます。

授業の進め方としては、先生が一方的に知識を与えるのではなく、生徒がインプットした内容を自分の中で咀嚼し、アウトプットする機会を多く設けています。どの教科でも頻繁にペアやグループでの話し合いを取り入れ、ワークシートにまとめさせたり、発表させたりすることで全体共有することもあります。

Q14:完全学校週5日制で、1日の授業は45分×7時限となっており、大学のような90分授業(2時限連続)もあるようですが、この90分授業はどのくらいの頻度で実施されているのですか。

A14:7時間授業ですが、2・3時間目の間には5分間の休憩があり、その時間枠(95分)を利用して行うことがあります。また、4・5時間目の間には10分間の休憩があり、こちらは100分の時間枠とする場合もあります。主に芸術系の教科や体育、理科の実験など、科目の特性に応じてその時々で行っています。多くの場合、休み時間は休憩としています。

Q15: 8・9時限の授業があるようですが、それらは選択授業ですか。

A15:通常の授業は7限で終了します。年間行事で定めた8・9限目に、1年生の必修科目である「理数探究基礎」の講演会や分科会、2年生の「自由選択科目」が入ります。また、1年生のオンライン英会話も8・9限目の時間帯に行うことがあります。

Q16:土曜講習があるようですが、どのような講習がありますか。

A16:土曜講習は、原則として1・3・5週目の校内模試(模擬試験)のない土曜日に希望制で実施しています。

1・2年生は国語・数学・英語を中心に、3年生は理科・社会の講習を行っています。

年間7回程度で、一つの学年で全体が同じ教室で講習を受ける形式をとることがあり、教室の確保などの都合でこの回数となっています。例えば、第1週は1年生と3年生、第3週は2年生と3年生、第5週は校内模試というように、学年ごとにスケジュールを組んでいます。

3年生の理科・社会は特に授業進度の関係から、補講的な意味合いも強く、できるだけ多くの講習を実施するようにしています。

また、講習を優先しているため、1・3・5週目の土曜日には部活動は行っていません。

Q17:チューター制度はありますか。

A17:卒業生によるチューター制度は実施していません。

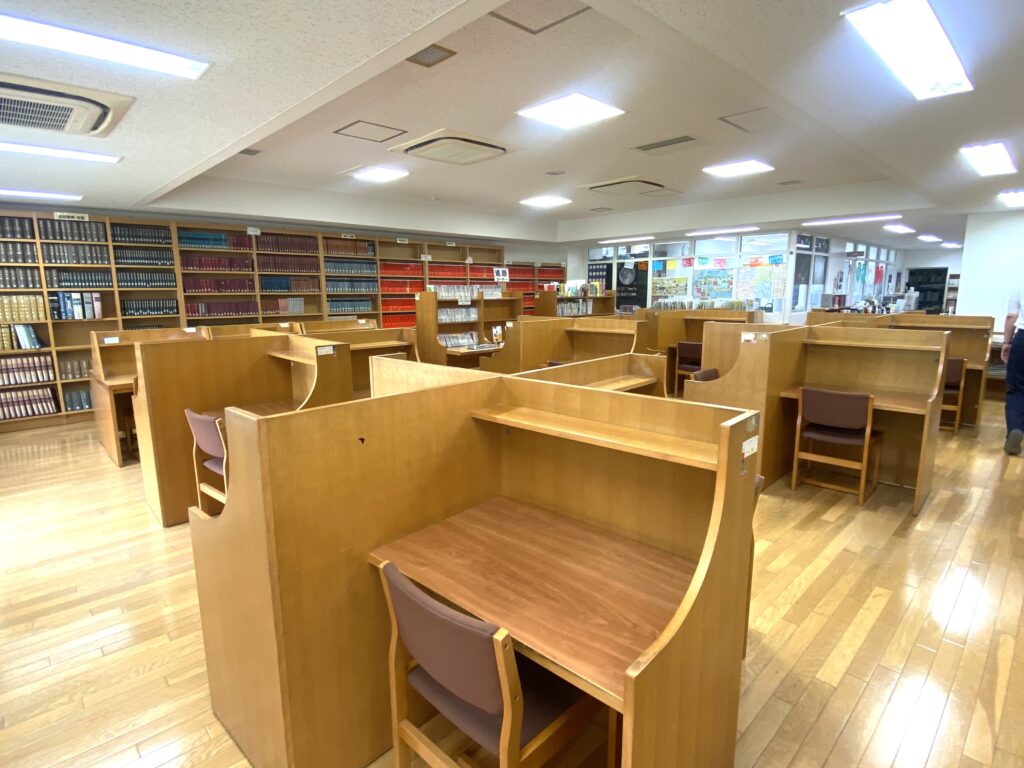

Q18: 自習室はありますか。

A18: 自習室は19時まで開放されています。部屋は2つあり、1つは3年生優先の部屋、もう1つは誰でも利用できる部屋です。各々40席程度が確保されています。

Q19: 星陵セミナーとは、どのようなものですか。

A19: 星陵セミナーは、毎年3月に2年生の進路探究活動の一環として実施しているプログラムです。本校の卒業生にご協力いただき、生徒の進路選択に役立つ示唆を得る機会としています。

昨年度は23名の卒業生に講義を行っていただきました。生徒が自分の興味・関心に沿って話を聞けるよう、幅広い分野の方にご協力いただいています。

✐✎✐✎部活動 ✐✎✐✎

Q20:御校の強化指定になっている部活部はありますか。

A20:強化指定されている部活動はありません。ラグビー部、弓道部、筝曲部、雑草研究部など、他校ではあまり見られない部活動もあります。

Q21: 部活動が盛んな学校ですが、引退はいつになりますか。

A21: 引退の時期は部活動や個人の考え方によって異なります。たとえば、2年生の秋の大会、3年生の春や夏の大会を区切りにするケースが一般的です。硬式野球部は夏の大会まで3年生が中心となって活動していますし、ラグビー部は秋の大会まで続けています。硬式野球部に所属している生徒も、部活動を続けながらしっかりと学習にも取り組んでおり、現役で東京大学に合格する生徒も少なくありません。

3年生になってから急に勉強を始めるのではなく、1年生のときから部活動と両立させながら、小テストや日々の積み重ねを大切にし、引退後に集中して学習に取り組むことで現役合格につなげています。

Q22:部活動の加入率はどのくらいですか。

A 22:1・2年生の部活動加入率は111%です。これは、兼部している生徒がいるためです。

✐✎✐✎進路指導について✐✎✐✎

Q23:2者・3者面談はどのくらいの頻度で行われていますか。

A23: 2者面談は年に3回実施しています。3者面談は夏に行っています。

本校では2年生から3年生へのクラスは持ち上がりですが、3年生で文系・理系に分かれるため、2年生の秋には文理選択についての面談や相談を行っています。面談の時期は学年によって多少異なります。

Q24:最近は都立高校でも校内予備校を設置している学校があると伺いますが、御校でも導入されていますか。もし導入されている場合は、費用や形態についても教えていただけますか。

A24:本校でも、校内予備校的な取り組みとして、予備校講師の方に来ていただき、週1回放課後に数学の講座を実施しています。希望制で受講でき、費用は無料です。また、昨年度から共通テストに「情報」が追加されたことに対応し、予備校講師による集中講座を実施しています。こちらも無料で、3年生なら誰でも参加できます。

なお、チューター制度は導入していませんが、授業で分からないところは、教科担任に直接質問する形が定着しています。

Q25: 進路を決めるにあたりどのようなキャリア教育を行っていますか。

A25: キャリア教育として、学年ごとに多くのガイダンスを用意しています。

- 1年生:進路講演会、進路主任による講話、理数探究基礎

- 2年生:卒業生(大学1年生・社会人)による進路講演会、進路懇親会、外部講師による講演、進路主任による講話、星陵セミナー

これらのガイダンスに加えて、個人面談を効果的に組み合わせながらキャリア教育を進めています。面談のベースとなるデータとして校内模試(模擬試験)を実施し、その結果をもとに教員間で情報共有を図っています。

本校の生徒の多くは国公立大学を志望しています。令和7年度の3年生では、55%が東京大学を第一志望にしており、京都大学・一橋大学・東京工業大学(理工系)を合わせると73%、国公立の医学部医学科を含めると、全体の89%が難関国公立大学を第一志望としています。

そのため、幅広い大学情報よりも、「現時点で何ができていて、何が不足しているか」という、個々の課題に即した情報提供を心掛けています。志望校がある程度明確なため、教員もそれに応じた対応ができるのが本校の特長の一つです。

また、国公立大学の入試に備えて試験慣れするために、早稲田大学や慶應義塾大学を併願する生徒がいます。

Q26: 文理選択は何年生ですか。また割合を教えてください。

A26:文理選択は2年生の秋の履修登録時に行います。割合は文系:理系=4:5程度です。

3年生になると文理で履修科目は分かれますが、クラス替えは行わず、混合クラスのままです。文理で異なる授業時間帯については、それぞれの選択に応じて別々に授業を受ける形になります。

Q27:大学の入試方法の割合はどのくらいですか。(指定校、総合型、一般)

A27:令和7年度のデータによると、国公立大学の総合型選抜で4名、学校推薦型選抜で5名が合格しています。そのうち、東京大学の学校推薦型選抜を受験した生徒が1名おり、合格しました。

私立大学の指定校推薦による合格者は2名です。ほぼ全員が大学入学共通テストを受験しており、ほとんどの生徒が一般入試で進学しています。

生徒たちは、推薦に必要な書類作成などで貴重な夏の時間を費やすよりも、一般受験のための学習時間を優先したいと考える傾向があります。また、国公立大学を第一志望とする生徒が多いため、私立大学の推薦枠があっても受けたがらないという実情があります。難関私大の推薦枠が届いていても、「推薦で進学を決めると国公立大学が受けられなくなる」という理由から、応募者が少ない状況です。

Q28:海外の大学へ進学している生徒がいますが、学校として何か取り組みをしていますか。

A28:海外大学を受験する生徒は、毎年1〜2名ほどです。今年度は、一橋大学と海外の大学の両方に合格した生徒がいて、4月から一橋大学へ進学しました。その生徒は、「海外大学は9月入学なので、そのタイミングで再度考えたい」と話していたそうです。なお、大学入学後に海外の大学に留学を希望する生徒は多いようです。

海外大学への進学支援については、東京都教育委員会が中心となって取り組んでおり、セミナーなども開催されています。学校として個別に指導をしているわけではありませんが、都が主催するガイダンスやセミナーを生徒に紹介する形で支援を行っています。

Q29:大学進学に向けた取り組みとして、日比谷高校独自のものはありますか。

A29: ガイダンスをはじめ、きめ細やかな面談を実施していることが特徴です。とはいえ、基礎的・基本的な学力をしっかりと身につける授業を丁寧に行っている点が本校のスタイルです。

また、授業編成は前期・後期の二期制となっており、体育大会・合唱祭・星陵祭(文化祭)といった主な学校行事は前期に集中して実施しています。そのため、後期は学習に集中しやすくなっています。

2・3年生はクラス替えがありません。そのため、3年生の5月にある体育大会や6月の合唱祭の準備は、2年生のうちから始めていることが多くあります。本校の文化祭ではクラス演劇を行うのが伝統ですが、生徒たちは「何を上演するか」といった企画を、早い段階から自主的に動き始めています。「静の後期」として落ち着いた雰囲気の中で勉強に集中していますが、その裏には生徒たち自身による綿密な準備やスケジューリングがあります。

✐✎✐✎その他✐✎✐✎

Q30:御校は、制服はありますか。

A30:はい、あります。男子生徒は黒の詰襟の学生服を着用しています。

Q31:都立日比谷高等学校の施設は他にありますか。

A31:学校の施設ではありませんが、同窓会が千葉県勝山に「勝山寮」という寮を所有しています。この寮は校外で行う伝統行事の一つである臨海教室で使用され、希望者が参加できます。約100名収容できるため、以前は2クラスずつ交代で実施していたようです。これ以外に、生物部の夏合宿などに使用されています。

A32: はい。スクールカウンセラーが週1回ずつ、計2名来校しており、生徒や保護者の相談に応じています。

Q33:都立日比谷高等学校らしい生徒とはどのような生徒ですか。

A33: 芯が強い生徒だと思います。自分で「これをしたい」「あれをやってみたい」と、明確な意思や目標を持って入学してくる生徒が多いと感じます。

Q34: 都立日比谷高等学校として知っておいてほしいことはありますか。

A34: 日比谷には「これもやりたい、あれもやりたい」と考え、意欲的に取り組む生徒が多く集まります。多くの生徒は、「自分は中学校ではできた」という自信をもって入学してきますが、入ってみると、自分以上にできる人が多いことに気づきます。「日比谷に入ること」をゴールとして勉強してきた生徒や、「入試まで頑張ることで精一杯だった」生徒にとっては、その後の学校生活が厳しく感じられることもあるようです。

入学後に「日比谷で何をしたいか」を考えて入学してきた生徒の方が、有意義な学校生活を送れているように思います。

また、勉強を通して「新しいことがわかって嬉しい・楽しい」と思えるタイプの生徒にとっては、この環境は非常に充実したものになるでしょう。

中学校時代に「なぜだろう」と疑問に思っていたことが、高校の学びの中で解明されていくことに喜びを感じられないと、この環境は少し厳しいかもしれません。

だからこそ、日比谷の出口が“国公立大学”になるのだと思います。

また、大学附属の高校ではなく、あえて日比谷を選ぶ生徒たちは、最初から難関国公立大学を志望している生徒が多いとも言えます。

ぜひ、学校見学会や星陵祭など日比谷高校に足を運んで、学校の雰囲気を感じ取ってほしいと思います。そのうえで、本校に挑戦することを期待します。

👇👇👇その他👇👇👇

✐✎✐✎運動施設✐✎✐✎

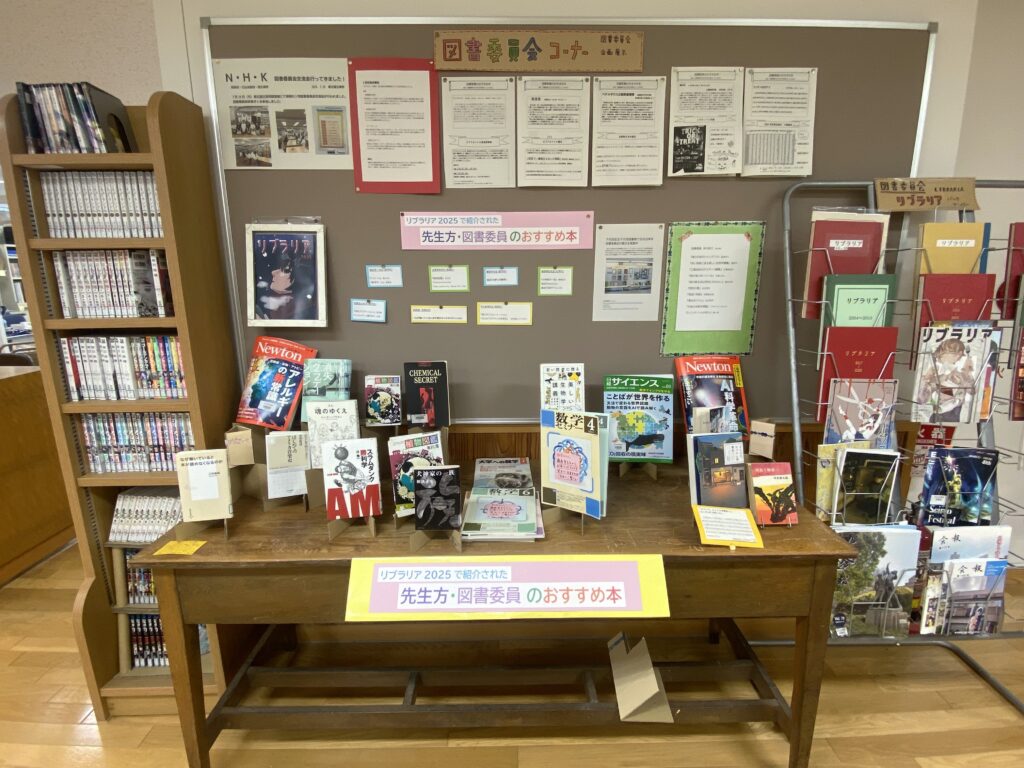

✐✎✐✎図書室✐✎✐✎

✐✎✐✎展示物✐✎✐✎

✐✎✐✎その他✐✎✐✎

初代校長の像

👇前半はコチラ👇

“【学校紹介】都立日比谷高等学校 後半 インタビュー” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。